支部定期総会

2025年度支部定期総会 (1/3): 湘南キャンパスで開催(7/26(土))

毎年定期1回開催し、次の事項を審議します。ただし、支部長が必要と認めた場合は、臨時に開催することができます。

1. 規約、2. 役員、3. 事業計画、4. 予算、5. 決算、6. その他目的達成に必要なる事項

2025年度の支部定期総会を湘南キャンパスで開催いたしました。

■日時 2025年7月26日(土)13:00(受付12:30)

■会場

・総会:文教大学湘南キャンパス4号館 4202教室

・支部研修会講話:同上

・懇親会:学生食堂2階

■式次第:

第1部:支部定期総会 13:00~13:50

・6議案の説明・質疑~

第2部:14:00~15:40

・支部研修会講話

①親世代が注意すべき生活習慣病とその予防法

健康栄養学部 宇田川陽秀先生

~1つ下の記事を参照

➁学部別・学年別の就活の留意事項

キャリア支援課 中島茜氏

~2つ下の記事を参照

・第3部:懇親会:16:00~17:30

総会議案表決結果:

当日湘南キャンパスの会場にて表決を行い、すべての議案で過半数の賛成をもって可決されました。

詳細は父母教の全国版ホームページの当支部ページでご報告いたしましたので、以下リンクからご参照ください。

2025年度(令和7年度)神奈川県支部定期総会 開催報告

2025年度支部定期総会 (2/3):「支部研修会(健康栄養学部講話)」の概要

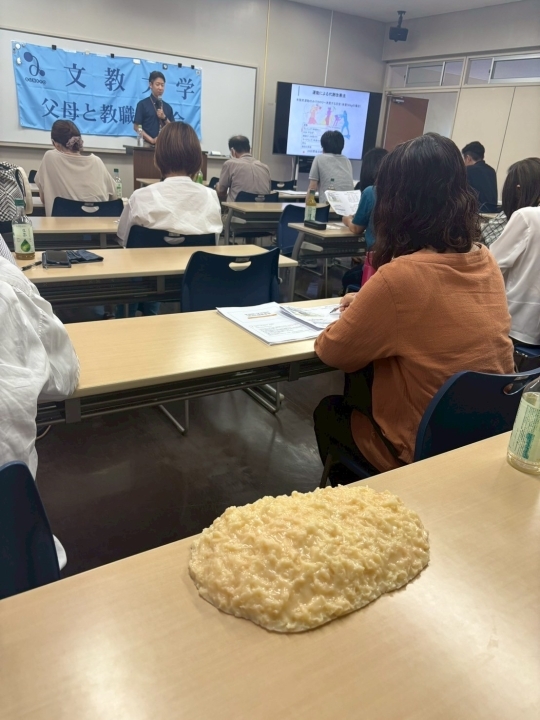

支部研修会として、まず最初の講話の概要です。親世代が特に注意すべき、さまざまな病気を引き起こす原因となる生活習慣病。その原因と日常生活で無理なくできる、運動と食事を組合わせた予防法について、意外な事実や、内臓脂肪の模型などを使ってわかりやすくご説明いただきました。

- テーマ:親世代が注意すべき生活習慣病とその予防法

- 講師:健康栄養学部 准教授 宇田川陽秀 先生

(要旨)

1. 生活習慣病の社会背景:肥満はその人の責任だけではない。

・生活習慣病のもととなるのは肥満。肥満になるのは、残業ストレスや車社会(運動しなくなる)、食環境の変化(洋風化)など社会的な影響があること。つまり、ストレスを感じると過食になり、肥満の原因となる。

・これに加えて、遺伝的な要因もある。

-倹約遺伝子(肥満遺伝子)とは「飢餓に備えてエネルギーを節約し、脂肪を蓄える」遺伝子。原始時代は生存につながったが、現代は生活習慣病の発症リスクを上昇させるものになっている。

-遺伝子の配列は、実は個人間で99.9%が同じで、残りの0.1%で個体差が決まるとのこと(だから、人間の目の位置、数などの外見はほぼ同じ)。これも環境によって変わる(双子でも変わる(宇田川先生は実は双子で、ご自身の例で解説))。

2.肥満症とは

・肥満は、糖尿病や腎臓病、心筋梗塞など多くのの引き金となる。逆に肥満を予防できれば、疾患のリスクが小さくなる。

・肥満症はBMI25 kg/m²以上の状態。さらに腹囲が男性85cm以上、女性90㎝以上はメダボリックシンドロームという内臓脂肪型肥満。

・この内臓脂肪型の肥満は「悪性肥満」としてなるべく早めの対策が必要

・実は、日本人は(インスリンの分泌能が低いため)軽度の肥満でも生活習慣病になってしまうとのこと。インスリンの分泌能が高い欧米人は相当な肥満に見えても生活習慣病になりにくいとのこと。

3.肥満症の治療

・実は減量手術という選択肢がある。胃を1/3程度除去して消化管を再建し減量と代謝の改善を図る治療法。肥満だけでなく糖尿病の改善効果が多数報告されている。

・このやり方はあまり万人向けではないので、別のやり方として「食事」と「運動」を組合わせて日常的な活動で消費カロリーを増やすやり方がある。

4.食事・運動療法による生活習慣病の具体的な予防法

・まず1か月に何キロ減らしたいか、目標を立てることが大事

・2kg脂肪を減らしたいとすると、1日500kcalx約28日間で実現できる(2kgの脂肪の模型(写真参照)を実際に持ってみて、その重さを実感できました)

・この1日500kcalを運動で-200kcal、食事で-300kcal達成を目指す

-運動は、まずNEATと呼ばれる「運動以外の日常的な活動で消費されるエネルギー」で消費する。立っているだけ、軽い移動、家事など。このNEAT+10分の運動を毎日行う。

-年齢とともに筋肉量は減少(20歳対80歳で34%も減る!)。有酸素運動、筋トレ、ストレッチで筋肉を鍛えることで健康的に痩せる

-食事は糖質、脂質の摂取を減らし、骨格筋や代謝を維持するためのタンパク質、ビタミン、ミネラルを減らさない

-具体的には、主食の量を減らす、揚げ物を避ける、ドレッシングや調味料を見直す、間食をカットまたは低カロリーに、飲み物を見直す、など

-食事はなるべく同じ時間にとることも大事

2025年度支部定期総会 (3/3):「支部研修会(キャリア支援課講話)」の概要

続いて、就活についての講話の概要です。キャリア支援課では、Z世代の特性を理解し、寄り添う形で「個」を意識した情報発信や進路サポートを行っていることがよく理解できました。なお、以下はスペースの関係で情報学部、健康栄養学部に関する「企業就職」の概要となります(それ以外の分野はキャリア支援課へ直接ご照会ください)。

- テーマ:親が知っておきたい学部別・学年別の就活のポイント

- 講師:湘南キャリア支援課 中島茜 氏

(要旨)

1. Z世代の傾向:「失敗したくない」との思いが強く、「自分」に向けた情報が欲しい

・将来の不確実性をできる限り減らしたい

・このため、SNSの口コミ検索等、情報収集を入念に行う傾向がある

・常に情報があふれているため、「自分」に向けた情報が欲しい

(答えが出ないと就活できないと思い、行動が遅れる学生も)

⇒キャリア支援課も「個」を意識した講座設計・発信に注力

2.学部・学科別の傾向

❶情報学部

・情報サービスやマスコミなどの授業やゼミの学びに直結した就職先が多い半面、就職先は様々で、活躍できるフィールドは広い(社内SEの選択肢も)。早期選考から内々定を取得する学生も

・フィールドが広い分、早い段階で就活全体や自身のキャリアに関わる情報を得て考えること

・プロジェクト演習など、グループで取り組んだ経験が仕事に直結する授業も多い

・情報システム学科:情報サービス62%など(2024年度の進路。以下同)。多くの学生が学生時代に力を入れたこと(以下「ガクチカ」)で、「プロジェクト演習(1年かけてグループで社会課題解決のシステム開発に取り組む演習)」を挙げている

・情報社会(データサイエンス)学科:情報サービス46%、卸小売19%など。データサイエンスやプロジェクトマネジメントの学びを活かして様々な業界へ

・メディア表現学科:マスコミ・情報通信27%、情報サービス17%など。メディア業界はTV番組制作や出版、PR、広告など幅広い。

➋健康栄養学部

・管理栄養士・栄養士(病院、高齢者施設、給食委託会社等)57%、食品関係10%など。

・管理栄養士の活躍の場は広い。早い段階で仕事の選択肢を知り、内容を理解すること

・3年生からの臨地実習での様々な実習先での学び・経験から仕事選択へ

・病院は、欠員が出て募集するため一般的な就活スケジュールが異なるなど、情報収集が大事

3.学年別の留意事項

❶3年生で就活対策を始めた学生の「よくある声」

・ガクチカ:書けることがない

・自己PR:自分の長所がわからない

・志望動機:自分のやりたいことがわからない、自分に合う仕事・企業がわからない

➋どうすればよいか?

・3年生からの具体的な就活対策の「前」に

-自分を知る(⇒ガクチカ・自己PRへ)

-社会・仕事を知る(⇒志望動機へ)

❸1・2年生からできること

・自分を知る(ガクチカ):目的意識を持って何かに取り組み、振り返って言語化して残しておく習慣をつける(経験を整理するにはライフラインチャートの活用)

・自分を知る(自分の長所):気軽に自分を知るツールを自己分析の入口として活用(適正検査キャリアマップ、キャリタスクエスト)。自己評価や他己評価(友人・家族から評価)とも比較

・社会・仕事を知る:「働いてみないとわからない」は今の学生にとっては避けたいリスク。

早い段階で、具体的な仕事の選択肢を知り、自身のキャリアを考える行動を

⇒「学内の業界研究セミナー」等で企業から直接話を聞く

⇒「インターンシップ」への参加

❹3・4年生の就職活動と留意事項:現状は売り手市場

・3年生の4月から各種就活ガイダンス。具体的な就職活動開始(但し、就活だけ行う必要なし)

・「NAVIGATOR」は文教生オリジナルの就活の全てを網羅した手引き。無料で3年生に配布

・「夏」と「秋・冬」のインターンシップへの参加が大事。キャリア選択の納得感や働くイメージの醸成につながる傾向

・4年生で内々定が増えていく(2025年5月7日時点での内々定保有率54.5%)

・周りで内々定が取れると気持ちが折れる学生も。だが、選考に落ちる≠本人が否定されることではない。あくまで企業とのマッチングの話

・内定取得のタイミングは人それぞれ。大学の求人は6月の1カ月間でも約3400件もある

・むしろ企業側では採用に苦戦傾向。採用活動の終了が1月以降の企業も

➎キャリア支援課のサポート

・個別面談で求人の紹介やそれぞれの選考対策をなどのフォローを卒業まで実施

・どんな些細な相談でも一人で悩まずに、気軽なご利用を

2024年度支部定期総会 (1/3): 湘南キャンパスで開催(7/13(土))

毎年定期1回開催し、次の事項を審議します。ただし、支部長が必要と認めた場合は、臨時に開催することができます。

1. 規約、2. 役員、3. 事業計画、4. 予算、5. 決算、6. その他目的達成に必要なる事項

2024年度の支部定期総会を湘南キャンパスで開催いたしました。

■日時 2024年7月13日(土)13:00(受付12:30)

■会場

・総会:文教大学湘南キャンパス4号館 4202教室

・支部研修会講話:同上

・懇談会:文教大学湘南キャンパス4号館 4203教室

・懇親会:学生食堂2階

■式次第:

第1部:支部定期総会 13:00~13:50

・6議案の説明・質疑~

第2部:

・支部研修会講話 14:00~15:45

~詳細は1つ下の記事参照

教育支援課 定塚課長

・懇談会 14:55~15:40

~詳細は2つ下の記事参照

・懇親会 16:00~17:30

総会議案表決結果:

当日湘南キャンパスの会場にて表決を行い、すべての議案で過半数の賛成をもって可決されました。

詳細は父母教の全国版ホームページの当支部ページでご報告いたしましたので、以下リンクからご参照ください。

2024年度(令和6年度)神奈川県支部定期総会 開催報告

2024年度支部定期総会 (2/3):「支部研修会(講話)」の概要

支部定期総会後に、支部研修会として講話をいただき、その後「講師を交えた懇談会」を行いました。以下はその概要です。

- テーマ:充実した学生生活を送るためのポイント

- 講師:湘南教育支援課 定塚課長

(要旨)

父母教は、父母と大学教職員の橋渡しの役目を担い、両者が共に学生をバックアップする立ち位置で活動を行っている。

その一環として、成人になったばかりの学生が、充実した大学生活を送り、その進路をよりよく拓いていくにあたり、学生がつまづく前に、父母として適度に(過剰でも放任でもなく)フォローしていくためにできることを具体的に解説いただいた。

懇談会では、湘南教育支援課・定塚課長、情報学部・ボブ田中教授(父母教本部・事務局長)を交え、学生生活の関心事・悩み、講話の内容への質問等について活発に意見交換が行われた。

※講話の概要は正課活動を主体に記載しているが、その他の事項については3つ下の記事【2023年度の講話「学生生活と保護者の関わり」の概要】も参照。

●支部研修会(講話)

「学生生活を充実させる要素」と「父母が留意すべきこと」

正課活動:下記の点を父母としてご留意いただき、適度にフォローいただければどうか

(1) 授業について:

①履修登録~授業受講開始について

・教育支援課HPの行事予定表(湘南、あだち、越谷)で、履修登録期間、授業期間を確認

⇒各学期の履修登録を行ったか

(定められた期間に履修登録を行えてない学生が少なくない)

・父母もB!bb’s (ビブス)で学生本人がどんな授業を受けているか確認

⇒授業に出席していそうか

(授業は通常15回、全授業回の2/3以上の出席が単位取得の最低条件)

②試験について:

・教育支援課HPの行事予定表(湘南、あだち、越谷)で、試験期間や試験時間割を確認

⇒きちんと試験を受けているか

(アルバイトやサークル等の私事は一切考慮されない)

③成績発表について:

・教育支援課HPの行事予定表(湘南、あだち、越谷)で、学生への成績発表時期を確認

⇒順調に単位が取得できているか

④成績不振者面談について:

・各学期終了時に一定の単位を修得していない場合は、

教務委員、学生、父母の3者面談への参加が必要。

(2) 卒業に向けた学部・学科ごとの留意事項:

・下記の「学部・学科別に、各年次・セメスターで留意すべき単位・事項」

(留年しないための単位要件、卒業までの単位要件等)を父母も把握。

⇒学生が留年せずにきちんと進級し、卒業できるか

父母の方必見!!!

「学部・学科別、各年次・セメスターで留意すべき単位・事項」

↑↑↑こちらをクリックください。

2.相談体制

↑↑↑こちらをクリックください。

2024年度支部定期総会 (3/3):「講師を交えた懇談会」の概要

湘南教育支援課・定塚課長、情報学部・ボブ田中教授(父母教本部・事務局長)を交え、自己紹介(お子様の学部学年、学生生活の関心事・悩み、講話の内容への質問等)を行った後、父母教の「父母と大学教職員の両者が共に学生をバックアップする立ち位置」で活発な意見交換が行われた。

(以下、特に出所の記載がないコメントは、教職員側のコメント)

①成績表について

1) 有効活用のアイデア:保証人に年2回成績表が送付される機会に、より子供とコミュニケーションをとりやすくするため、父母からは、大学の年間行事予定表の情報(QRコードを入れる)、卒業要件のみならず留年ラインも含めて、現状と比較可能な情報を新たに盛り込んではどうかとの提案あり。

2) 送付時期:

・大学の年間行事予定表で子供への成績発表時期を確認し、子供にB!bbs(ビブス)に公開される成績を見せてもらいコミュニケーションをとることも有用(ある父母の例)

②欠席の取り扱い

・授業は通常15回、全授業回の2/3以上の出席が単位取得の最低条件。

・学校指定の感染症のみが欠席から除外されるが、他の病気による入院等は欠席から除外されない。欠席除外要件は厳しいので、なるべく欠席しないことが大事。

③ゼミ

・人気のゼミに入るには、2年生までの成績(GPA)と面接で志望動機を述べることが最も重要。

・情報学部は違う学科のゼミにも希望すれば若干名であるが入れる。

④授業、部活動、アルバイトの両立

・毎学期最大22単位取得できるので、1年生から留年・卒業要件の単位を意識し、計画的に早め早めに単位を取得していけば4年生で就活と卒業研究に専念できる。子どもとはそのようにコミュニケーションをとっていた(ある父母の例)。

・授業の単位取得が最も重要。授業に影響がでないように、部活動、アルバイトのスケジュールを管理するよう子供とコミュニケーションをとっていた(ある父母の例)。

⑤インターンシップ

・2年秋からの早期のインターンシップは就業体験や就活の一環として有用(ある父母の例)。

・インターンシップに参加することで自分に合わない業界を見出すことができ、就職後のミスマッチを防ぐことができた(ある父母の例)。

2023年度支部定期総会を湘南キャンパスで開催(7/15(土))

毎年定期1回開催し、次の事項を審議します。ただし、支部長が必要と認めた場合は、臨時に開催することができます。

1. 規約、2. 役員、3. 事業計画、4. 予算、5. 決算、6. その他目的達成に必要なる事項

2023年度の支部定期総会を湘南キャンパスで開催いたしました。

■日時 2023年7月15日(土)13:00(受付12:30)

■会場

・総会:文教大学湘南キャンパス6号館 6102教室

・支部研修会:文教大学湘南キャンパス6号館 6101教室

■式次第:

第1部:支部定期総会 13:00~13:50

・6議案の説明・質疑~表決結果は3つ下の記事参照

第2部:支部研修会講話 14:00~16:00

~詳細は下の2つの記事参照

教育支援課 定塚課長

キャリア支援部 中村部長

2023年度支部定期総会:支部研修会(講話)の概要(第一部)

第一部:「学生生活と保護者の関わり」

湘南教育支援課 定塚課長

(要旨)

学生生活が(学生自身がよく理解していなかったこと等により)つまずかないよう、大学の仕組みで保護者に知っておいてもらいたいこと、保護者がかかわるべき事項やタイミングを具体的に説明いただいた。

①大学の現況

・授業は、原則として「対面実施」に移行(一部完全オンラインやオンライン併用あり)。課外活動も、コロナ禍以前の活動(制限なし)に戻っている。

②保護者がかかわるタイミング(先に結論)

・大学生は「成人(18歳以上)」であり、「大学生活は社会に出るため、自立した大人になるための準備期間」として「自己責任での行動」が求められる。

・従い、家族の「過剰な手助け」は本人の成長のためには望ましくない。

・但し、学生全員が自立しているわけではなく個人差があるため、家族の方々には本人の状況に応じて「適度なフォロー(後述)」をお願いしたい。

③大学から学生への連絡手段

・「B!bbs(ビブズ)」は重要

個別連絡、履修登録、成績確認などの重要な連絡手段であり、学生は自身の責任で確認することが大事(これを見落とすと、学生生活がつまずくきっかけになりかねない)

・Gmail(学生には学籍番号でメールアドレス付与)は、B!bbsと連携した大学からの連絡を発信しているので、同じく学生はこまめに確認することを習慣にしてほしい。

・教育支援課HPやその他各課HPからの情報発信

④授業の履修登録、試験

・4月初旬及び9月初旬に履修登録が必要。学年に関わらず毎年少なくない学生が、定められた期間に登録を行うことができていない。

・教育支援課HPで行事予定(履修登録期間)や、試験期間や試験時間割も確認できる。学生の履修登録した時間割はB!bbsで確認できる。

・現在は対面授業が主なため、自宅に居ることが多い学生には本人に出席状況を確認してみる。授業に出席していないような様子がある場合、修学の意思も含めて話し合う。

⑤成績発表

・成績は毎年9月(春学期)、3月(秋学期)に学生本人にB!bbs(WEB)で発表する。

・保証人(保護者)宛には本人への通知の1か月後に郵送で知らせる。

・成績発表のタイミングで単位修得状況について話し合う機会をもつことを勧める。

⑥奨学金

・高等教育の修学支援新制度の授業料減免は、一旦授業料を支払った後、対象者に減免相当額を還付するので留意。

・文教大学独自の奨学金制度もあり(収入基準、学力基準あり)。

・学費のための過剰なアルバイトにより、授業を欠席することは本末転倒。(貸与奨学金も含め)奨学金の適度な利用を検討してもらいたい。

⑦学生生活上のトラブル

・2021年から18歳で成人となったことにより、悪徳商法・マルチ商法などのトラブルが増えている。他にも過剰なアルバイト、SNS投稿、心身の健康状態にも目を配り、様子がおかしいと思ったら、必ず本人と話をする。

⑧相談体制

・大学では様々な相談窓口を設けているので活用してもらいたい。

大学の相談窓口や、教育支援課の情報発信のリンク集は、こちらをクリックください。

2023年度支部定期総会:支部研修会(講話)の概要:第二部

第二部:「就職の現状と大学の支援体制、保護者のかかわり」

キャリア支援部 中村部長

(要旨)

これからの時代に求められる人材像、学生の就活と大学が支援(サポート)していること、就活の現況、親としてどのように子供を支援(サポート)すべきか、について示唆に富む内容を説明いただいた。

①これからの時代

・先行きが不透明で将来の予測が困難なVUCA時代。

・大人でも正解がわからない厳しい時代。

・人生100年時代と言われる時代。

・このような時代の社会に学生たちは出ていこうとしている。

➁どのような人材が求められるか

・高度成長期は「レガッタ」のように1人のカリスマ的リーダーだけがゴールを見据え、メンバーはリーダーの指示に従ってボートを漕いでいればよかった。

・これからの時代は、「ラフティング」のように全員が同じゴールを見据え、1人1人が予測不能な荒波の乗り越え方を判断し、個々の役割を果たせるような人材が求められる。

・人生100年時代のキーワードは3つの無形資産:

1.生産性資産:スキルと知識、仲間、評判

2.活力資産:健康、バランスのとれた生活、自己再生の友人関係

3.変身資産:これが一番大事。自分についての知識・自己理解、多様性に富んだネットワーク、こだわりを持たず、新しい知識に対して開かれた姿勢。

これらを意識し学生時代やこれからの人生を考え、準備できる人材が求められている。

③学生が就活でやる主なこと

・自分について知る作業(自己分析、自己理解)を通じて、仕事選びの「軸」を明確にしていく。

・仕事について知る作業(業界・職種・企業研究)を通じて、「軸」にマッチする可能性を探っていく。

・インターンシップへの参加を通じて、「軸」のミスマッチや間違いがないか確認する。

・採用試験対策を行う。多くの企業は筆記試験で中学校・高校の教科書レベルの問題を出題する。これは基礎学力の定着を確認することはもちろんだが、継続的な学習習慣を確認することを目的にしている。

・「学び続ける姿勢を身につけているか」について筆記試験を通じて見極め、入社後の学び、成長していけるポテンシャルのある人材かを見ている。

・そのため、基礎学力に自信がない学生は、早めに計画的に筆記試験対策を準備することが必要。

④大学としてキャリア支援(サポート)していること

・大切にしている基本姿勢:キャリアとは、「社会とかかわりを持って、主体的に(仕事をとおして)役割を果たしていこうとする成長のプロセス」と考え、救助(ヘルプ)ではなく、「できる」と信じて手伝い、継続的にかかわり、待つことが大事。

・具体的には9つのことを実施:

1. キャリア支援ガイド「Navigator」を3年生に無料配布

2. 就職支援ガイダンス(主に水曜3限)

3. 就活ミニ講座、および4.ミニ講座プラス

5. 個別相談

6. 面接対策合宿

7. UIJターンガイダンス

8.業界研究セミナー

9.筆記試験・教員採用・公務員試験対策講座

➄就活の現況

・文教大学全体の就職率は84.6%。低く見えるかもしれないが、それは母数を卒業者全体としていることによるもの。同じ基準の全国の大学生の比率は73.1%であり、かなり上回っているので安心してもらいたい。

・学生が内々定につながったと思う活動で1位は「自己分析(36%)」。自分の言葉で自分の考えや自分自身がどんな人間かを話すことが大事。2位は「面接対策(24%)」。雰囲気に慣れておくこと、その場で考えて言語化する練習が大事。

・企業は3年生の夏から秋のインターンシップを通じて、3年生の秋に早期採用選考、内々定の方向に移行しつつある。

・総合職採用(人に対して仕事を割り当てる)は、入社後どんな仕事に配属されるかがわからず、学生から敬遠される傾向がある。

・最近は、職種別採用(仕事に対して人を割り当てる(欧米に多いジョブ型採用))が増えつつあり、学生時代に何をやったか(専門性)、どんなアルバイトやインターンシップを経験したか等が見られる。

・職種別採用が増えてくると、入社した会社で経験を積んだ後、より条件のいい会社に転職することも増える傾向にある。3年の経験を経て転職なども当たり前の時代になりつつある。但し、転職の際にも何を目指して転職するのか、考えをしっかり持つことが大切。

・学生は二極化傾向。「早め派」は、3年生の早期から(不安な学生は1、2年生から)キャリア支援部を利用するなど準備をはじめ、4年生の6月時点で複数の会社から内定をもらい、さらに就職活動を続ける。「ゆっくり派」は4年生の夏になっても内定をもらえない。

・複数の内定を取っていて、最終決定に迷っている際(特に親と本人の希望が一致しない場合)には、1.就活全体の取り組みのプロセスを褒める、2.本人の話しや希望、本心を理解的態度で聴く、3.本人の責任で自律・自立的な決断を促す。

・「ゆっくり派」の学生でも、4年生の夏から秋にも中小企業の求人は来るので、しっかりと取り組めば4年生の12月末には内定が取れる。親として心配な場合はゼミの先生を通じてキャリア支援部に相談したりすることも可能なので利用するよう促してほしい。

⑥親としてどのように子供を支援(サポート)すべきか

・保護者の皆様もキャリア支援の姿勢でサポートをお願いしたい。

・大学生はこれから自律・自立して社会を生きていくことが求められるので過剰に手を出さない。むしろ、「あまり気を使わないような家庭の雰囲気や環境つくり」、「励ましや精神的サポート」程度がいい(マイナビの意識調査でもそうした保護者が最多)。

(8つのポイント)

1.情報収集し、視野を広げるようサポート

2.学生本人の意思を否定しない

3.逃げにつながる発言はしない

4.保護者の価値観を押し付けない

5.無関心に突き放さない

6.干渉しすぎない。程よい距離感で

7.兄弟姉妹や他者と比較しない

8.学生本人が気づかない長所を伝える

2023年度支部定期総会の議案表決結果

詳細は父母教の全国版ホームページの当支部ページでご報告いたしましたので、以下リンクからご参照ください。

2023年度(令和5年度)神奈川県支部定期総会 開催報告